【雑学】知っておきたい「時計」の語源と名前の由来|高級時計の原点に迫る名前に隠された歴史と由来を解説

リード文

「時計」という言葉は、私たちの日常生活に欠かせない存在です。しかし、その語源や漢字の由来について考えたことはありますか?実は「時計」は当て字であり、古代中国の「土圭(とけい)」に由来しています。本記事では、「時計」という言葉の語源や歴史、漢字の成り立ちについて詳しく解説します。

目次

-

「時計」の語源とは?

-

「土圭」とは何か?

-

漢字「時計」の由来

-

「とけい」の読み方の変遷

-

まとめ

1. 「時計」の語源とは?

#AIによる生成画像

「時計」という言葉は、時間を計る道具を指しますが、その語源は古代中国にあります。古代中国では、日時計のことを「土圭(とけい)」と呼んでいました。日本でも、平安時代以前にこの言葉が伝わり、日時計を指す言葉として使われていました。

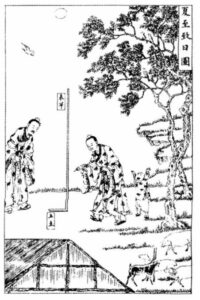

2. 「土圭」とは何か?

#土圭による観測(『欽定書経図説』巻 1、堯典)

「土圭」は、古代中国で用いられた日時計の一種で、地面に立てた棒の影の長さや方向から時間を測る装置で

す。日本では、平安時代以前に「土圭」が伝わり、日時計として使用されていました。やがて、「土圭」は「とけい」と読まれるようになり、時間を計る道具全般を指す言葉となりました。

3. 漢字「時計」の由来

#AIによる生成画像

「時計」という漢字は、もともと「土圭」の代わりに使われるようになった当て字です。「時」は「とき」を、「計」は「はかる」を意味し、「ときはかり」と読むことができます。江戸時代には、「時計」という表記が一般的になり、現在に至っています。

4. 「とけい」の読み方の変遷

#AIによる生成画像

「とけい」という読み方は、時代とともに変化してきました。もともと「ときはかり」と読まれていたものが、次第に「とけい」と短縮され、現在の読み方となりました。また、現代日本語では、「とけい」を「トケー」と発音することも一般的です。

5. まとめ

#AIによる生成画像

「時計」という言葉は、古代中国の「土圭」に由来し、日本に伝わってからは「ときはかり」と呼ばれ、やがて「とけい」と短縮されました。漢字の「時計」は当て字であり、「時を計る」という意味を持っています。時代とともに言葉や表記が変化していく様子は、言語の面白さを感じさせてくれます。